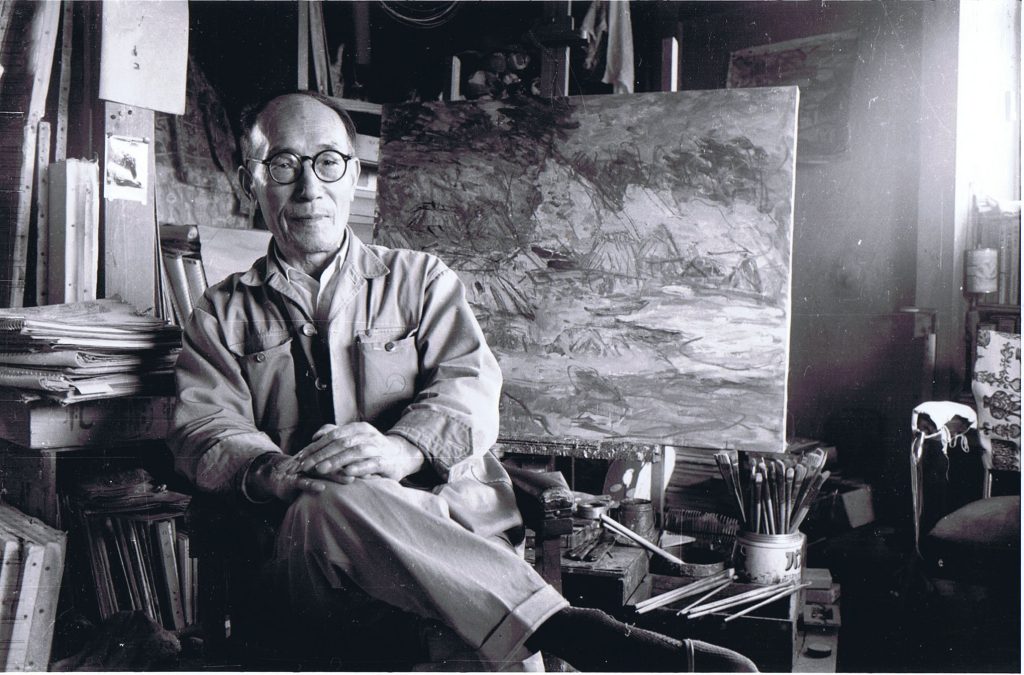

生涯、岩内の自然を描き続けた画家 木田金次郎

北海道洋画壇を代表する作家の一人。1893(明治26)年岩内に生まれ、漁業を続けながらも、絵画への情熱を育み、有島武郎との運命的な出会いにより、その生涯を岩内で過ごし、絵筆を握ることを決心

やがて有島が、木田青年との交流を小説にし、「生れ出づる悩み」として出版すると、そのモデル画家として知られるようになる。有島の激励を受けながら、厳しい漁師生活のなかで岩内周辺の自然を描き続け、有島武郎の没後、家業である漁業を捨て画家に専念。

.jpg)

1954(昭和29)年岩内大火(市街地の8割を焼失)により、それまでの作品約1,500点余を焼失したが、その後、精力的な創作を続け、生涯、故郷岩内を離れることなく、独自の画境を切り開く。1962(昭和37)年脳出血により逝去、享年69才。

有島との出会い

「カインの末裔」「或る女」などの作品で白樺派を代表する小説家として、またニセコ町に所有する農場を解放させた思想家として、あるいは、演劇界、美術界にも大きな足跡を残した、北海道文化にとっては欠かすことのできない人物、有島武郎。彼は、1878(明治11)年東京都小石川区に生まれ、父は大蔵省の関税局少書記官、母は維新の戦乱に徳川幕府を助けた南部藩士の出と言う名門の家系に育った。

一方、1893(明治26)年、ニシン漁で賑わう岩内町に漁業を営む木田家の6人兄弟の次男として生まれた木田金次郎は1910(明治43)年、不振に陥った家業を手伝うため、当時通っていた東京の京北中学を中退することとなり、岩内に戻ることを余儀なくされた。

-722x1024.jpg)

この生まれながらに相対する境遇にある有島と木田の出会いは、まさに運命的なものであった。

岩内への帰途、札幌で開かれていた東北帝国大学農科大学(現北海道大学)の「黒百合会」第3回展に訪れた木田は、有島の描いた「たそがれの海」に深く感銘をうけた。有島は、当時ヨーロッパ歴遊から帰国し同大学予科の英語教授となっていた。

その数日後、木田はありったけの絵を抱えて、偶然見つけた豊平川の右岸にある有島の家を訪ねる。ぶっきらぼうに「絵を見てもらえますか」という木田に、初め好印象を抱かなかった有島の心はその絵を見た途端一転した。「個性的な見方をしている。」

これを機に有島と木田の交流は始まる。

木田は岩内に戻り漁師を続けながらも、絵画への情熱を断つことはできなかった。有島も、キリスト教から離脱し社会主義思想に目覚めながら、農場経営者として小作人から搾取するという立場である自分の矛盾に苦悩していた。二人は共に悩める境地にあったのである。

後日、木田が有島に送った手製のスケッチ帳3冊に描かれた素描は、有島をして「本当の芸術家のみが描き得る深刻な自然の肖像画」といわしめた程のものであった。そして同封された手紙の「山ハ絵具ヲドッシリ付ケテ、山ガ地上カラ空ヘモレアガッテイルヨウニ描イテミタイ」という一文は、素晴らしい自然への肉迫を表現した言葉として、有島の心に深く染み入った。またその手紙には、「北海道にいると絵が描けない。東京へ出て何か適当な仕事をしながら絵の勉強をしたいので、職をさがしてほしい」とあった。それに対して有島は、「その地におられてその地の自然と人とを忠実に熱心にお眺めなさる方がいいに決まって居ます。」と激励し、その言葉に「世界が急に明るくなった」木田金次郎は、岩内にとどまる決心をしたのである。木田を「岩内の画家」にした、決定的な事件である。

全く別の次元でありながらも、木田の精神世界の煩悶に自らを投影した有島自らの筆で「生れ出づる悩み」は1918(大正7)年、発表されることになる。

1923(大正12)年、有島武郎は軽井沢の別荘で情死する。

有島の突然の死は、木田に重大な決意をさせる。網を捨て画業に専念する契機になったのであった。

ところが、「小説のモデル画家」という一般の認識は、「画家」として生きる木田には大きな重圧となる。それでも私淑した有島には生涯忠実に従わなければならないという、相反する命題の狭間で、およそ30年間木田は苦悩し続けることになる。

木田の画家としての精神世界はそうしたなかで次第に構築され、2度目の大きな転機となる1954(昭和29)年の岩内大火により作品約1,500点余りを焼失するという事件を迎えても、それは逆に一機に独自の画風を開花させる契機となり、はるかに木田の画境は昇華された。

-1024x737.jpg)

-1024x698.jpg)

有島との出会いによって、「画家木田金次郎」は見出だされた。大きな2つの魂の出会いの真実は、木田のその作品の中で、今も脈々と呼吸している。